Wolfgang Lettl – Retrospektive „Der Grenzgänger“

Rede von Thomas Weitzel am 31.01.2019 im Schaezlerpalais

Am 18. Dezember 1919 wurde in Augsburg Wolfgang Lettl geboren, der zu den produktivsten und populärsten Künstlerpersönlichkeiten in dieser Stadt heranwachsen sollte. Als er am 10. Februar 2008 starb, hinterließ er 500 surreale Bilder sowie etwa 400 Landschaften und Stadtansichten. Die meisten davon blieben als geschlossener Bestand zusammen und werden seit 1992 vom Wolfgang-Lettl-Verein zur Förderung surrealer Kunst und Wolfgangs Sohn Florian Lettl bewahrt.

Wolfgang Lettl ist vielen Augsburgerinnen und Augsburgern auch über den Kreis der Kunstinteressierten als einprägsame Persönlichkeit ein Begriff. Ich freue mich deshalb, anlässlich seines 100. Geburtstages eine große Retrospektive mit rund 60 Bildern aus sieben Jahrzehnten seines künstlerischen Schaffens im Schaezlerpalais eröffnen zu dürfen.

Der Künstler hat sich – für einen Redner natürlich sehr günstig – immer wieder auch zu seinem Schaffen geäußert. Seine Kommentare haben, was noch besser ist, zudem Ironie und Witz. Sie erlauben uns auch heute noch gleichsam in Begleitung von Herrn Lettl an seinem Werk vorbei zu spazieren.

An den Beginn seines künstlerischen Schaffens setzte der Maler die

Rekonstruktion einer Zeichnung aus seiner Kindheit.

Sie – also die Zeichnung – zeigt schon die auch später immer wieder bevorzugten Motive: Die Frau, den Schirm, den Fisch. Dass Frauen auch ausgezogen vorkommen, entzog sich damals meiner Kenntnis. Ebenso wie die Tatsache, dass man Fische an der Leine spazieren führen kann, weswegen ich sie meist durch einen Dackel ersetzt habe. Einer damals weit verbreiteten konventionellen Vorstellung entsprechend, von der ich noch nicht losgekommen war, malte ich den Frauen immer einen Kopf auf den Hals.Es sollte ein Weile dauern, bis Lettls Frauen den Kopf verloren und schwebende Fische angeleint wurden.

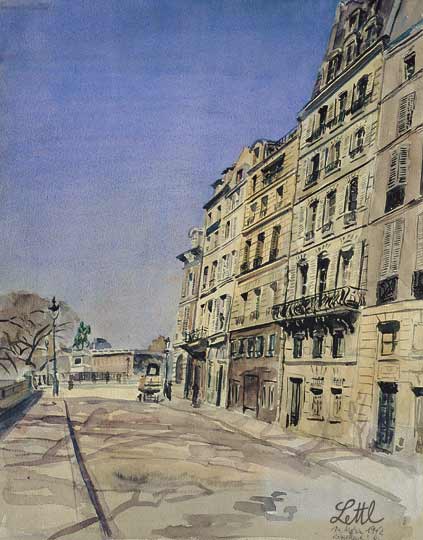

Als Lettl 1945 in seine stark zerstörte Heimatstadt zurückkehrte, versuchte er

sich als freischaffender Kunstmaler. Schon 1946 waren dann Bilder von ihm hier

im Schaezlerpalais zu sehen, in der zweiten Ausstellung nach dem Krieg

überhaupt. Sie trug den schlichten Titel „Augsburger Maler I“. Wiederkehrendes

Bildthema von Lettls meist in Aquarelltechnik gestalteten Werken war die

zerstörte Heimatstadt.

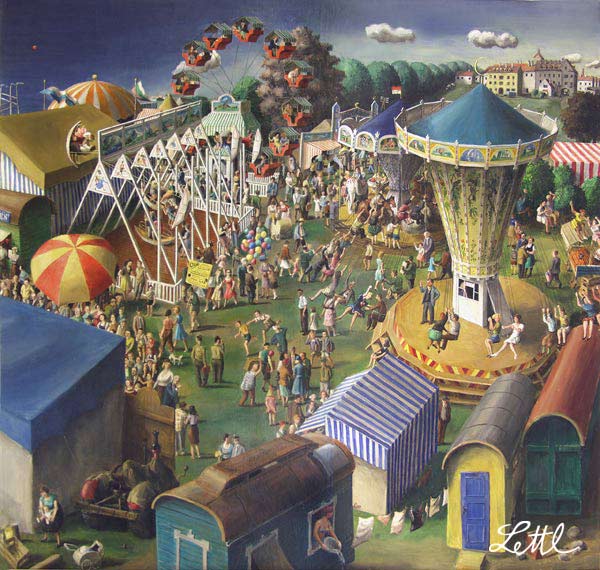

Zwar verdiente Lettl seinen Lebensunterhalt zwischen 1948 und 1954 unter

anderem als Bau- und Lagerarbeiter, seine Malereien waren aber zwischen 1949

und 1962 mehrfach im Rahmen der Großen Schwäbischen Kunstausstellung

ausgestellt. Die Augsburger Kunstsammlungen erwarben auch einzelne Bilder wie

„Plärrer“ von 1949.

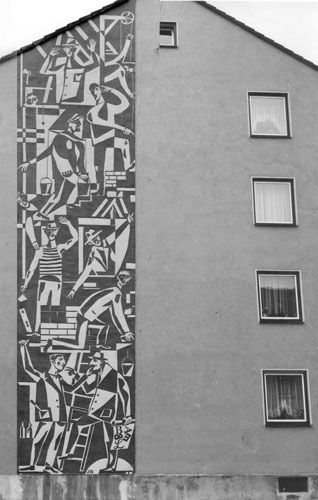

Neben Tafelbildern, Zeichnungen und Aquarellen schuf Lettl daneben zahlreiche

Werke für den öffentlichen Raum – Wandmalereien, Sgraffiti, Mosaike oder

Farbfenster. Kunst am Bau wurde gerade in den 1950er-Jahren sehr gefördert,

sie ist an vielen Stellen auch noch zu sehen.

Schon 1946 mischten sich unter diese Arbeiten surrealistische Bilder von fragmentierten menschlichen Körpern, Architekturen oder Gegenständen in weiten Landschaften. Lettl schrieb hierzu:

Der ganzen Verkehrtheit der Welt, sagte ich mir, und der Verrücktheit der Menschen sei wohl die verrückteste Kunstrichtung, der Surrealismus, am ehesten angemessen.Bei dieser schließlich lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Surrealen spielte wiederum das Schaezlerpalais eine wichtige Rolle, dieses Mal aber für die Inspiration: Von einer Ausstellung des Malers Karl Kunz 1953 an diesem Ort zeigte sich Lettl besonders beeindruckt. Kunz stellte meist überfüllte Bildräume dar. Die verschränkten und fragmentierten Personen und Objekte changieren zwischen Illusion und Abstraktion.

Gerade diese Zerlegung in Einzelteile scheint Lettl einmal mehr interessiert

zu haben. Vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren malte er Kompositionen

bestehend aus Menschen, die mit Architektur oder Objekten interagieren.

(...) Traumsituationen geben kaum Stoff für surreale Bilder. Im Traum erlebe ich dies und jenes, aber meist nur schemenhaft, flüchtig, nichts Greifbares, Malbares. (...) Ob es Maler gibt, die vor ihrem "geistigen Auge" sehen, was sie malen wollen, weiß ich nicht. Ich jedenfalls muss mich hinsetzen mit Papier, Bleistift und Radiergummi und lange Zeit zeichnen, probieren und verwerfen, bis mir ein brauchbarer Entwurf gelingt. (...) Große Träume, die betroffen machen und Träger wichtiger Mitteilungen sein können, sind selten und eignen sich trotz ihrer bildhaft-einprägsamen Gewalt kaum als direkte Bildmotive, womit nicht gesagt sein soll, dass sie im künstlerischen Gestaltungsprozess keine Rolle spielen, aber diese ist schwer nachweisbar und lässt sich nur von Fall zu Fall erahnen.Lettls Bilder stellen gewiss nichts Alltägliches dar, als Capriccios verschließen sie sich einer eindimensionalen Erklärung. Dennoch aber haben die Kompositionen doch etwas sehr Erzählerisches. Vielleicht befinden sich in seinem Œuvre deshalb auffällig viele Serien, in denen die Einzelbilder zu Sequenzen werden. Genannt seien etwa die „13 Versuche ein Hahn zu werden“ von 1978/1978.

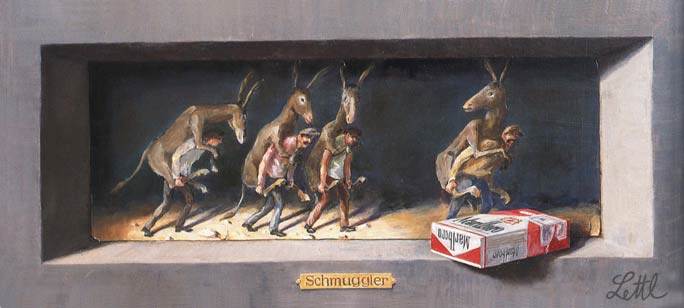

Die dramatischen Szenen der „Grünen Rahmenserie“ (1980-83) dagegen wirken mit

ihren gemalten Titelschildchen in der Gesamtschau wie Dioramen einer Kunst-

und Wunderkammer.

Man kann sich solche Bilder sehr gut auch bewegt vorstellen und tatsächlich wirkte Lettl 1998 und 1999 an vier surrealen Kurzfilmen mit: „Die wahnsinnige Zitrone“, „Riegele“, „SUB“, und „Die Operation“. Die Bildserie „Nachtträume“ kam als Schauspiel mit dem Titel „Das Brett“ 1994 zu Lettls 75. Geburtstag zur Aufführung.

Für Lettl spielten die Bildtitel eine wichtige Rolle, sie bildeten quasi die Möglichkeit zum Kommentar. Lassen wir ihn einmal mehr zu Wort kommen.

Im Surrealismus kann dem Namen verschiedene Bedeutung zukommen. Er kann ein zusätzliches Motiv mit ins Spiel bringen oder das Augenmerk in eine bestimmte Richtung lenken, auch in die verkehrte, er kann umschreiben oder ironisieren, enthüllen oder verhüllen, vortäuschen oder enttäuschen, banal sein oder ein Gedicht, Verdeutlichung oder Wortspiel.

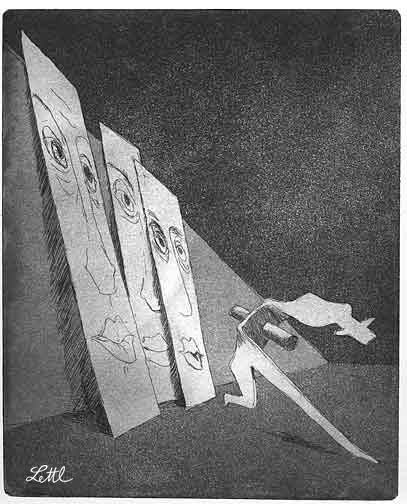

Solche schwarz gekleideten Herren kehren also häufig wieder, eben auch in dem

Bild „Der Grenzgänger“ von 2007, das der ganzen Ausstellung den Titel leiht.

Das „Grenzgehen“ ist sicherlich eine der zentralen Motivationen des Künstlers Lettl wie auch der Protagonisten seiner Bilder. Grenzgehen bedeutet Räume zu durchschreiten, an Grenzen – Türen, Mauern, Brücken ins Nirgendwo – zu stoßen oder, vielleicht, diese zu überschreiten. Dies kann physisch passieren oder eben auch gedanklich, bzw. träumend. Im menschlichen Gehirn ist Platz für viele Räume und wenn man bereit ist, ihre Grenzen zu überschreiten, tut sich Verborgenes, Unbewusstes auf. Ein Fisch der Romulus und Remus säugt oder gut angezogene Männer und entblößte Frauen ohne Kopf, womöglich.

Ein Kunstwerk – notierte er – soll aus sich selber überzeugend sein. Einführende Worte können zwar Hilfestellung leisten zum Verstehen, aber der wesentlichen Aussage eines Bildes ist mit Worten nicht beizukommen. Man soll sparsam sein mit Erklärungsversuchen, es könnte sonst der Eindruck entstehen, ein Bild hätte die Erklärung nötig und die Erklärung sei wichtiger als das Bild. Das soll schon vorkommen. Wenn einer vom Mysterium faselt und von kosmischen und sakralen Dimensionen, dann darf man schon genau hinschaun, ob da wirklich was davon zu sehn ist.In diesem Sinne spare ich mir das Kosmische und Sakrale und wünsche Ihnen viel Freude beim genauen Hinschauen und Entdecken.